|

|

| 57�� |

�Ђ����쐼�ߗ���

�� �~���ӌ����ɏt�������I�@�`�X�̉Ԃ��炢�Ă��܂��B�� |

2013�N 3��22�����s |

|

| ���J(�܂�)�̃R�u�V�B�@�Y(��)���ׂ⎓(��)���ׂ͂������邩�ȁH�Ԃ̂�����ώ@���Ă݂悤�B |

|

| 56�� |

���v��

�� �~�~�̍Z��ł������Ă݂悤�I�i�A���ҁj�`�A�~��Ǝ��灄 |

2013�N 3��19�����s |

|

|

| �u�d�˒��^�C�v�v�̃A���Y�̓~��B���`�̑傫���̂��ԂɂȂ��A�������̂͌s��t�ɂȂ��B |

�܂�ŋ�F�̖є�̃R�[�g���͂������悤�ȃR�u�V�̉ԉ�ƁA��ׂ�Ƃ����Ə������āA�����Ƃ��Ă��܂������ȗt��B |

|

| 55�� |

���v��

�� �~�~�̍Z��ł������Ă݂悤�I�i�A���ҁj�`�@���[�b�g�� |

2013�N 2��25�����s |

|

| ��(����)���ɂ悭�����n���W�I��(��)�ƃq���W���I��(�E)�̃��[�b�g�B�q���W���I���͗t�̕�(��)�̕������͂����肵�Ă��� |

|

| 54�� |

���v��

�� �~�̍Z��ł������Ă݂悤�I�i�����ҁj�`�B�t�B�[���h�T�C���� |

2013�N 2��23�����s |

|

| �~��̂Q����A����������r�I�g�[�v�r�ƁA��ɂ�����ꂽ�Z��i1/16�j�B |

|

| 53�� |

���v��

�� �~�̍Z��ł������Ă݂悤�I�i�����ҁj�`�A���� |

2013�N 2�� 9�����s |

|

| ���֑O�̉Ԃ���ɂ��肽�W���E�r�^�L�̃��X(��:�~��)�ƁA���}�ɂƂ܂�I�X(1/28���v��)�B�Ȃ������� |

|

| 52�� |

���v��

�� �~�̍Z��ł������Ă݂悤�I�i�����ҁj�`�@������ |

2013�N 2�� 6�����s |

|

| �A�I�M���̎}�������Ă����n���r���J�}�L���̗��̂�(��)�ƁA�C�k�c�Q�̎}�ɂ��Ă����I�I�J�}�L���̗��̂�(�E) |

|

| 51�� |

�Ђ����쐼�ߗ���(�Ђ����삤������)

�� ���ӌ����ŁA�m�X��(�^�J��)���������܂����B�� |

2013�N 1��23�����s |

|

���̎}�ɂƂ܂�m�X��(��)�B�l�����������̂��O�X�p���ɂȂ� |

|

| 50�� |

���v��

�� ���v�ɃE�\�����܂����B�{���ł��I�@�� |

2013�N 1��22�����s |

|

|

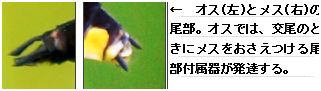

| �E�\�̃I�X(��)�ƃ��X(�E)�B�̎����D�������A�T�N���̉��ڂ݂���D���ŁA���X�ƐH�ׂĂ��܂� |

|

| 49�� |

�Ђ����쐼�ߗ���(�Ђ����삤������)

�� ���ӌ����A�H�̐A������ �`�~�z���ɔ�(����)���ā@��q�U�z�@�� |

2013�N 1��21�����s |

|

| ���ӌ����Ō�����h���O���B����̓V���J�V(��Ύ��B�ǂ�͂P�N�Ő��n)�B�E��̓R�i��(���t���B�ǂ�͂P�N�Ő��n)�B�E���̓A���J�V(��Ύ��B�ǂ�͂P�N�Ő��n)�B���̓N�k�M(���t���B�ǂ�͂Q�N�����Đ��n)�B |

|

| 48�� |

�Ђ����쐼�ߗ���(�Ђ����삤������)

�� ���ӌ����A�H�̓������� �`�`�~�z���ɔ�(����)���ā@�E���ށA�~���𒆐S�Ɂ@�� |

2013�N 1��20�����s |

|

| �������ő��̎�q�Ȃǂ������Ƃ��ĐH�ׂ�I�J���V�K���B�O�Q�H���I�X�B�オ���X�B�~���B |

|

| 47�� |

�� ���N����낵���I �`�̋��A�щ��̕l���灄

�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B

���N�̌��U�����̌̋��A��t�����s(���щ���)���炨�͂����܂��B

|

2013�N 1��11�����s |

|

| 46�� |

�Ђ����쐼�ߗ���(�Ђ����삤������)

�� ���ӌ����A�H�̓������� �`�`�~�z���ɔ�(����)���ā@�D���̑��̍����C�N���@�� |

2013�N 1�� 9�����s |

|

| �t�̏�ɂ��Ă����i�~�e���g�E�̂��Ȃ�(��)�B�ʎ�̂悤�Ɍ����邪�A�E���i�~�e���g�E�̂��Ȃ��B�c�����̉��x���Ⴂ�ƍ��������������Ȃ邱�Ƃ��A��������쏬�U�N���̑��c�N���A�Ȋw������i�W�Ŕ��\���Ă��� |

|

| 45�� |

�Ђ����쐼�ߗ���(�Ђ����삤������)

�� ���ӌ����A�H�̓������� �`�~�z���ɔ�(����)���ā@�C�n�i�A�u�E�n�G�̒��ԁ@�� |

2012�N12��11�����s |

|

| �R�i���̊��ɂƂ܂��Ă����L���o�G�̒���(��)�ƁA�R�����T�L�̗t�̏�ɂƂ܂��Ă����n�G(�E) |

|

| 44�� |

�Ђ����쐼�ߗ���(�Ђ����삤������)

�� ���ӌ����A�H�̓������� �`�~�z���ɔ�(����)���ā@�B�o�b�^�E�J�}�L���̒��ԁ@�� |

2012�N12�� 5�����s |

|

| �T�c�L�̐A�����݂ɂ����I�I�J�}�L��(���C10/30)�ƁA�`���E�Z���J�}�L���̗��̂�(�E,11/�T)�B |

|

| 43�� |

�Ђ����쐼�ߗ���(�Ђ����삤������)

�� ���ӌ����A�H�̓������� �`�~�z���ɔ�(����)���ā@�A�g���{�̒��ԁ@�� |

2012�N12�� 1�����s |

|

| �g���{�̋G�߂��I���ɋ߂Â��A��X����������A�L�A�J�l�̃��X(��)�ƃI�X(�E)�B���ʼnz�~����B |

|

| 42�� |

�Ђ����쐼�ߗ���(�Ђ����삤������)

�� ���ӌ����A�H�̓������� �`�~�z���ɔ�(����)���ā@�@�`���E�̒��ԁ@�� |

2012�N11��30�����s |

|

| ���F�̃I�X���A�������X�̍s��������������ċ�������A�����L�`���E�B |

|

| 41�� |

���v��

�� �H�̐A�������@�`�~�z���ɔ����ā@�B�g�t�A���̑��� |

2012�N11��14�����s |

|

| �܂��Ԃɍg�t�����j�V�L�M�i���F�j�V�L�M�ȁj�ƁA�܂Ԃ������F�ɕς���Ă����G�m�L�i�E�F�j���ȁj |

|

| 40�� |

���v��

�� �H�H�̐A�������@�`�~�z���ɔ����ā@�A�J�Ԓ��̐A���� |

2012�N11��14�����s |

|

�t�����łȂ��A�H�܂ō炫������Z�C���E�^���|�|�i�L�N�ȁj�B�@

�ʎ��͖Ȗтŕ��ɉ^��� |

|

| 39�� |

���v��

�� �H�̐A������ �`�~�z���ɔ����ā@�@��q�U�z�� |

2012�N11��13�����s |

|

| ��q�̂܂��ɗ������Ă��āA���ɉ^���X�M(��)�ƃA�L�j��(�E) |

|

| 38�� |

���v��

�� �H�̓������� �C���̑��̓��������� |

2012�N11��13�����s |

|

�J�����V�ɋ߂����Ԃ��c�}�O���I�I���R�o�C(���F���R�o�C�ȁA�����ʼnz�~)�ƁA

���R�d�i�T�V�K���̗c��(�E�F�T�V�K���ȁA���̂��ڂ݂ȂǂɏW�܂��ėc���ʼnz�~) |

|

| 37�� |

���v��

�� �H�̓������� �B�o�b�^�C�J�}�L���̒��ԁ� |

2012�N11��11�����s |

|

�����ŎY�܂�Ă����I�I�J�}�L���̗��̂��i���j�ƁA

�߂��̑��ނ�Ō���������l�̃I�I�J�}�L���i�E�j |

|

| 36�� |

���v��

�� �H�̓������� �A�g���{�̒��ԁ� |

2012�N11�� 2�����s |

|

| �A�L�A�J�l�̃I�X(��)�ƃi�c�A�J�l�̃I�X(�E)�B�����̍������̈Ⴂ��A�i�c�A�J�l�ł͋����S�̂��܂��ԂɂȂ�A��܂ł܂��ԂɂȂ邱�ƂȂǂ��猩��������B�ԂƂ�ڂ̒��Ԃ́A���̑����̃g���{�ƈႢ���ʼnz�~����B |

|

| 35�� |

���v��

�� �H�̓������� �@�`���E�̒��ԁ� |

2012�N11�� 2�����s |

|

| ���}�g�V�W�~�̃I�X�i���j�ƃc�o���V�W�~�̃��X�i�E�j�B�ǂ�����A�c���ʼnz�~����B |

|

| 34�� |

���v��

�� �Ă̏I���̐A������ �A�܂��炢�Ă���ԁ� |

2012�N10�� 7�����s |

�S���g(�T���X�x��)

�����ʂ�100���ɂ킽���č炫������ |

|

|

| 33�� |

���v��

�� �Ă̏I���̐A������ �@�ʎ��ƍg�t�̎n�܂聄 |

2012�N10�� 7�����s |

|

�j�V�L�M�̎Ⴂ�ʎ��ƁA�g�ς��n�߂��t�A�}�̗� |

|

| 32�� |

���v��

�� �Ă̏I���̓��������@�C���̑��̓��� �� |

2012�N10�� 7�����s |

|

| �y���ł߂ė�̂悤�Ȍ`�̑�������X�Y�o�`�B�@���̎ʐ^�́A2010.9.29���v�B |

|

|

| 31�� |

���v��

�� �Ă̏I���̓��������@�B�g���{�̒��� �� |

2012�N10�� 1�����s |

|

|

| �i�c�A�J�l�̃I�X |

�E�X�o�L�g���{ |

|

| 30�� |

���v��

�� �Ă̏I���̓��������@�A�o�b�^�̒��� �� |

2012�N 9��29�����s |

|

| �y�Ɠ����F�Ō������₷���A�N���}�o�b�^���h�L�B�}�ӂɂ͏����ĂȂ����A�゠���̌㑤���Ԃ��Ȃ�̂��������H |

|

| 29�� |

���v��

�� �Ă̏I���̓��������@�@�`���E�̒��� �� |

2012�N 9��25�����s |

|

��������(�����ӂ�)��L���A�Ԃ݂̂��z���z�V�z�E�W���N(�X�Y���K��)�B����(�ӂ���)�̂��悤�́A�n�`�Ɏ��������(������)������炵���B |

|

| 28�� |

���v��

�� �A�T�K�I�̉Ԃ̂���Ǝ� �� |

2012�N 9��20�����s |

|

| �L�o�i�R�X���X�̉ԕ�(����)�ƃ����̉ԕ�(�E)�B�傫�����`���A�\�ʂ̂悤���������ԈႢ�܂��� |

|

| 27�� |

�Ђ����쐼�ߗ���

���@�G���W�����炢�Ă��܂��B�@�� |

2012�N 9�� 8�����s |

|

| �r�̏�̂Ȃ����p�g���[������I�X�i���j�ƁA�̊Ԃ��z�o�����O���郁�X�i�E�j |

|

| 26�� |

���v��

���@�G���W�����炢�Ă��܂��B�@�� |

2012�N 8��16�����s |

|

| �Ԃ̂܂����u�`���Ɖ��𗧂ĂĔ�щ��A�݂��z���Ă͈ړ�����I�I�n�L���o�`�̃A�b�v |

|

| 25�� |

���v��

���@�J�N���~�m���炫�܂����B�@�� |

2012�N 8��13�����s |

|

| �����������������āA�Ԃ݂��Ȃ߂�I�I�n�i�A�u�B���Ⴊ�傫���G�p���Z���Ȃǂ���A�n�`�ƌ��������� |

|

| 24�� |

�Ђ����쐼�ߗ���

���@���ӌ����̃g���{�@�`�A�I�I�C�g�g���{�ƃ��X�W�C�g�g���{�B�@�� |

2012�N 8�� 6�����s |

|

�I�I�C�g�g���{�̃I�X�B����̌��ɐ��F�̐��H���悤������A���̊Ԃ��ׂ����������

�ӂ������Ă�����̂����� |

|

| 23�� |

�Ђ����쐼�ߗ���

���@���ӌ����̃g���{�@�`�@�A�I�����C�g�g���{�ƃA�W�A�C�g�g���{�B�@�� |

2012�N 8�� 4�����s |

|

| �A�I�����C�g�g���{�̃I�X��������W�������i���j�̂ɑ��A�A�W�A�C�g�g���{�̃I�X����X�߂����i�E�j�B |

|

| 22�� |

���v��

���@�i���e�����A�܂��炢�Ă��܂��B�@�� |

2012�N 7��27�����s |

|

| �t�̗��ɂ����ꂽ�T�T�O���i���j�ƁA�Ԃ̂����ɐg���Ђ��߂�R�n�i�O���i�E�j�B�����ƁA�����̂�҂��Ă���B |

|

| 21�� |

���v��

���@���b�R�N���炢�Ă��܂��B�@�� |

2012�N 7��25�����s |

|

| ���b�R�N�̉Ԃ݂�ԕ����Ȃ߂�c�}�O���L���o�G�B���̖ɂ͗Y�Ԃ����Ȃ��A���͂ł��Ȃ� |

|

| 20�� |

�Ђ����쐼�ߗ���(�C�}�g�����A����)

���@�l���m�L���炢�Ă��܂��B�@�� |

2012�N 7��22�����s |

|

|

|

| �܂̉Ԃɗ��āA�݂��z���I�I�n�L���o�` |

��͂�܂̉Ԃɗ��āA�݂��z���N�}�o�` |

�݂��z���~���}�J���X�A�Q�n |

|

| 19�� |

���v��

���@�~�J(��)�̐���Ԃ̍Z��Ł@�`�����̂��������ώ@���܂����B�@�� |

2012�N 7��20�����s |

|

|

|

|

| �m�V���g���{ |

�I�I�V�I�J���g���{�̃I�X |

�L�}�_���Z�Z�� |

�h�E�K�l�u�C�u�C |

|

| 18�� |

�Ђ����삤������

�� �~�J(��)�̐��ӌ����@�`�����̂��������ώ@���܂����B���̇D�D�g���{�@�� |

2012�N 7��19�����s |

|

|

| �R�t�L�g���{�̃I�X |

�ʖ��u�����g���{�v�Ƃ�����A�V�I�J���g���{�̃��X |

|

| 17�� |

�Ђ����삤������

�� �~�J(��)�̐��ӌ����@�`�����̂��������ώ@���܂����B

���̇C�D�A�u�����V���߂����ā@�� |

2012�N 7��17�����s |

|

|

|

���F�A�L�m�m�Q�V�̗t(��)�ɂт�����Ƃ��Ă����A�^�C�����q�Q�i�K�A�u�����V

���F�q���K�}�̃A�u�����V��H�ׂ�A�i�i�z�V�e���g�E

�E�F�n�R�l�E�c�M�̃A�u�����V��H�ׂ�A�i�~�e���g�E�̗c�� |

|

| 16�� |

�Ђ����삤������

�� �~�J(��)�̐��ӌ����@�`�����̂������B�n�`�A�A���A�n�G�@�� |

2012�N 7��12�����s |

|

| �T�L�O�����V�q�L�i���j�ƁA������̃V�I���A�u�i�E�j�B�ǂ�����A���̍�����߂܂��ĐH�ׂ� |

|

| 15�� |

�Ђ����삤������

�� �~�J(��)�̐��ӌ����@�`�`�����̂������A�o�b�^�@�� |

2012�N 7�� 5�����s |

|

�������̃g�m�T�}�o�b�^�c���B�������B���ĂȂ��� |

|

| 14�� |

�Ђ����삤������

�� �~�J(��)�̐��ӌ����@�`�����̂��������ώ@���܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̇@�D�`���E�̒���(�Ȃ���)�@�� |

2012�N 7�� 1�����s |

|

| �������ɂ悭�����A���}�g�V�W�~(��)�ƃ����V�W�~(�E)�B��(�͂�)�̍��_��ڂ̐F�ȂǂŌ��������� |

|

| 13�� |

�Ђ����삤�������@

���@�I�I�J�i�_���̉Ԃ��炫�܂����B�@�� |

2012�N 6��23�����s |

|

������(��)��L���A����ɔ����ԕ�(���ׂ�)�R���̗Y��(����)���炩����B���{�ɂ͗Y��(������)�����Ȃ����A�����ꂽ�s(����)����ɐB(�͂傭)�ł��� |

|

| 12�� |

���v���@

���@�g���{����Ȃ����ǁu�c�m�g���{�v�B�@�� |

2012�N 6��19�����s |

|

�������Ԃ��Z���i4�`6���j�����n�������邽�߁A�Ȃ��Ȃ��ڂɂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��A�L�o�l�c�m�g���{ |

|

| 11�� |

���v���@

���@�g���{�̋G�߂��n�܂�܂����B�@�� |

2012�N 6�� 2�����s |

|

���̕����L���A����Ƃ����n���r���g���{ |

|

| ���F�I�X�A�@�@�@�@�@�@�E�F���X |

|

|

| 10�� |

�Ђ����삤�������@

���@�A���̂������i�t�j�@�`�v�[�������܂ŕ����Ă݂��祥��@�� |

2012�N 5��19�����s |

|

| �I�����_�~�~�i�O�T�B���߂��˂Ō���ƁA�Ԃ��n�R�x�̒��Ԃł��邱�Ƃ�A�B�тŔS�����ƂȂǂ�������B |

|

| 09�� |

�Ђ����삤�������@

���@�A���̂������i�t�j�@�`���|�A���@�� |

2012�N 5��19�����s |

|

�����A�u���i�A

�E�̓Z�C���E�J���V�i

|

| �Ԃ̈Ⴂ |

�ԕق͂S���A�A�u���i�ł͂قƂ�Ǐ\�����ɂ��A�Z�C���E�J���V�i�͂g���`�̂悤�ɂ�

|

| �t�̂����� |

| ��ԊȒP(����)�Ȍ��������́A�t�ɒ��ڂ��邱�ƁB |

| �A�u���i�̗t�ɂ͂ӂ��ɃM�U�M�U���Ȃ��A�s�����(����)�悤�ɂ��A�Z�C���E�J���V�i�̗t�ɂ̓M�U�M�U�������āA�Z����(��)�Ōs(����)�ɂ� |

|

|

|

| 08�� |

�Ђ����삤�������@

���@�A���̂������i�t�j�@�`�R�N���ƃt�F���X����������@�� |

2012�N 5��16�����s |

|

| �I�I�C�k�m�t�O�� |

�^�`�C�k�m�t�O�� |

|

| 07�� |

�{���Ɓi��~�s�j�@

���@�T�N�����{�̉Ԃɗ����A�V�u�g�n�i�A�u�@�`�{���Ƃ̒납��@�� |

2012�N 5��10�����s |

|

| �u�����A�n�`���I�v�@�ƂĂ��悭���Ă��܂�������́A�n�`�̒��Ԃł͂Ȃ��n�i�A�u�̒��ԁF�A�V�u�g�n�i�A�u |

|

| 06�� |

�{���Ɓi��~�s�j�@

���@�T�N�����{�̉Ԃɗ����~�c�o�`�@�`�{���Ƃ̒납��@�� |

2012�N 5��10�����s |

|

| �Z�C���E�~�c�o�` �~�c�o�`�̒��Ԃ́A��둫�́u�ԕ�(���ӂ�)�����v�Ƃ��镔���ɉԕ����W�߂āA���ɂ��������� |

|

| 05�� |

���v���R�ώ@�̐X�C�Ђ����쐼�ߗ����C�}�g�����A����

���@�t�̉Ԃɗ��钎�����@�`�~������ց@�� |

2012�N 5�� 8�����s |

|

| �E���̉ԕ���H�ׂ�i�~�n�i�A�u�i���F3/15,���v���R�ώ@�̐X�C�i�~�n�i�A�u�́A�����z���B�j�ƁA�����猊���J�����𓐂ރZ�C���E�~�c�o�`�i�E�F3/3,�}�g�����A�����C�����z�������ʼnԕ����^��ł���Ȃ��B�j |

|

| 04�� |

�Ђ����쐼�ߗ����C�ق��@

���@�t�̗����@�� |

2012�N 5�� 3�����s |

|

| �u��M�[��d���v�Ƃ�������z�I�W���B�@���S/13�C�E4/18 ���ӌ��� |

|

| 03�� |

�Ђ����쐼�ߗ����@

���@�t�̐����@�� |

2012�N 4��30�����s |

|

| ���܂�ڗ����Ȃ����悤�̃I�J���V�K���B�I�X�̂������͍����A���X�ł͉��F�B���܂��Q�ɂȂ邱�Ƃ͂Ȃ��A���̎�q�Ȃǂ�H�ׂ邻���ł��B���͂R/27�A�E�̃��X��4/18 |

|

| 02�� |

���v�C�{���Ɓi��~�s�j�@

���@�t�̃o�b�^�@�� |

2012�N 4��17�����s |

|

| �N�r�L���M�X�i�L���M���X�ȁj�F�����̗͂������A�ʂ��Ă����݂��Ă���̂ł������B3/25 ��~�s |

|

| 01�� |

�Ђ����쐼�ߗ����C���v���R�ώ@�̐X�@

���@�t�̃`���E�@�� |

2012�N 4��14�����s |

|

| ���Ȃ��œ~���z���������V���`���E�i���F�S/�U �Ђ����쐼�ߗ����C���F�R/15 ���v���R�ώ@�̐X�j�ƁA�X�W�O���V���`���E�i�E�F�R/30 ���v���R�ώ@�̐X�j�B���i�͂ˁj����₵�āA���ꂢ�B |

|

�@�@

�@�@ �@�@

�@�@